每天努力工作已不足以使人成功,必須不斷學習新的技能,才能在職場上脫穎而出,但因為時間、工作、年齡的限制,許多人遲遲不願意踏出學習的那一步…。

如果說學習是一種可以精進的能力,你願不願意花時間,學習輩子最有效的自我投資呢?

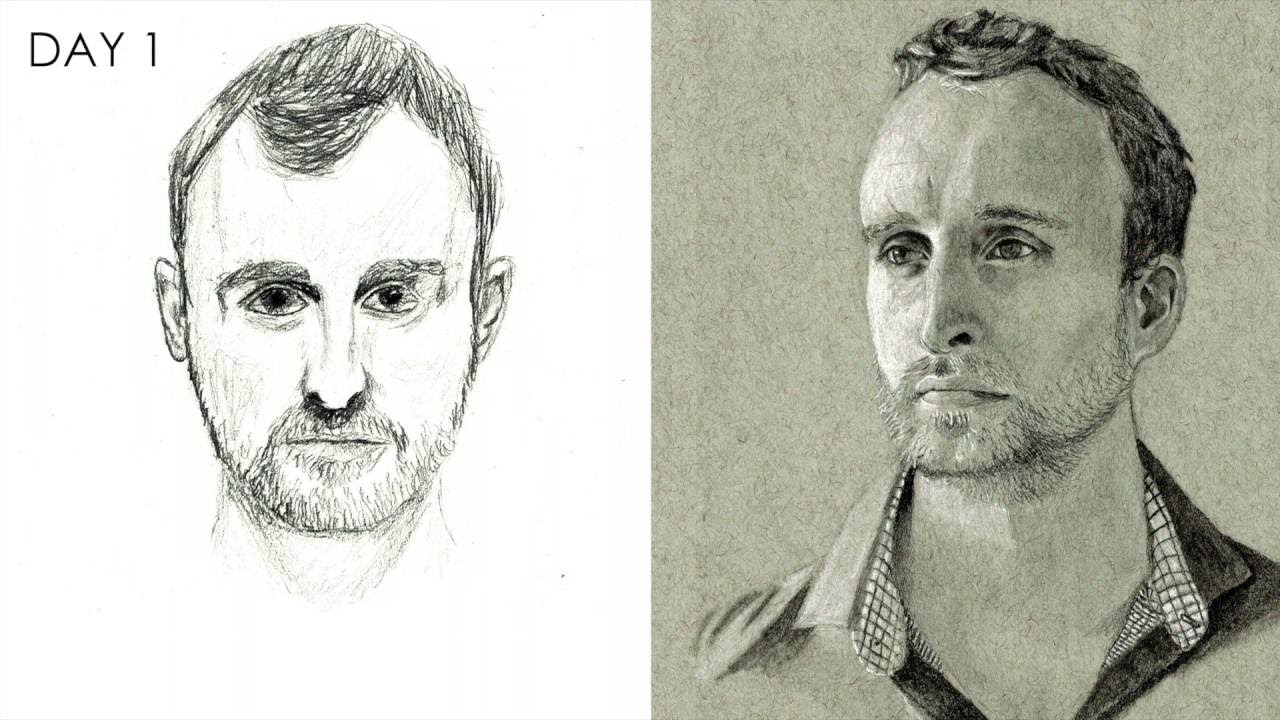

今天要跟大家分享《Ultralearning 超速學習》這本書提及的「九個超速學習方法」,作者Scott Young在28歲之前,花了一年的時間就自學完MIT4年的課程,花了三個月的時間,就學會西班牙文、葡萄牙文、韓文和中文,一個月學會專業的素描肖像畫技巧。可以在短時間內學會這麼多,一般人可能要花一兩年才能學會的事情,究竟是用了什麼方法呢,讓我們繼續往下看

《Ultralearning 超速學習》九個超速學習方法

❶ 後設學習 Metalearning:先學習「學習方法」

💡 meta在古希臘有之上的意思,所以metalearning就是在學習之上,也就是學習如何學習

“多數人在學習新技能時,都會專注在學習技能本身,但作者強調的是先學習「學習這個技能的方法」”

如過想要學習寫程式語言,不該一開始就買一本教科書,然後從第一頁苦讀到最後一頁,而是要幫自己建立一個「學習地圖」包含:

- 為什麼我們想學這個技能(Why)?

- 我們需要具備哪些知識(What)?

- 市面上有哪些資源可以利用?

- 有什麼方法可以幫助我們學習這項技能?

像我想要學習寫程式語言,以下就是我幫自己建立的「學習地圖」:

- 想學習的原因:許多醫療影像已開始結合 AI 的技術,若能學會基本的程式語言,就能更有效率的跟工程師溝通。

- 需具備的知識:我需要知道程式語言包含python、Java、C語言,若想學機器學習和數據分析,就要學python。

- 市面上有哪些資源:參考書或HaHow上各式各樣的線上課程。

- 有什麼方法有助於學習這項技能:Google搜尋大家都是如何學python,或加入社群和討論區,參考別人分享的程式語言來加速學習效率。

學習地圖可以指引我們用更有效率的方法來學習。以往學校只教導我們如何學習一項技能,卻沒有教我們如何學習『學習方法』。學會『學習方法』就像把一把很鈍的斧頭磨礪,如果沒有先花時間把斧頭磨礪,就會浪費很多時間砍一棵樹,但如果先把斧頭磨礪,就可以用更少的時間砍更多樹。

❷ 專心致志

我們在做一件事情的時候,常常會遇到三個問題:拖延、分心、無法專注。

- 拖延:因為沒有把下一步的行動寫清楚,導致我們不知道要從何開始。

Tips. 把大專案拆解成一步步的行動

我在做影片的時候,不會只在待辦清單上寫「做影片」,因為太不明確了,我會把它拆成規劃大綱、寫講稿、做影片封面、錄影片、剪影片等詳細的步驟,讓自己明確知道下一步該做什麼。 - 分心:因為沒有合適的工作環境,導致我們容易分心。

Tips. 打造你的工作環境

確保桌面是乾淨的,需要的紙跟筆就在旁邊,手機不會一直跳通知,周遭的聲音也不會干擾你學習。 - 無法專注:我們的大腦天生就喜歡胡思亂想,所以專心是需要不斷練習的。

Tips. 將腦中冒出的想法寫在一張紙上

當我意識到自己開始在想別的東西時,我會先把它寫在一張紙上,這樣就不需要一直用腦袋記著,可以很安心的把當下該做的事情做完,再去處理突然冒出的想法。

❸ 直截了當:做中學

“兩年的臨床經驗,遠勝過六年醫學系教科書所學,更因其深刻而難以忘懷”

醫學系要讀六年,這兩年的期間我們就是不斷地上課和讀教科書,書上就會介紹很多種疾病,也會教你要怎麼做理學檢查、怎麼鑒別診斷,雖然讀了這麼多書,但六年畢業之後實際到臨床跑過一次,會發現臨床的真實狀況跟教科書很不一樣,反而在這兩年實際接觸臨床之後,學到的東西比我在六醫學系的那六年還要多,印象也更加深刻。

這也是為什麼要學習一個新語言,最好的方法就是到那個國家過當地人的生活,和當地的人溝通,而不是去補習班補習。因為我們在補習班學的東西跟真實狀況是有差距的,需要透過轉換才能真的應用出來。

❹ 反覆操練:找出最困難的步驟

“找出你覺得在學習中最困難的步驟,然後不斷練習這個步驟”

作者用了一個很棒的比喻:化學的『反應速率決定實驗步驟』

舉例來說 NO2 + CO → NO +CO2,這個化學反應又可以細分成兩個步驟

第一步驟是 NO2 + NO2 → NO + NO3 (反應較慢)

第二步驟是 NO3+ CO → NO2 + CO2 (反應較快)

所以可以得知第一步是整個反應速率的決定步驟,所以在學習的時候就是要找出這個速率決定步驟。

再舉一個我自身的例子,像我最近想要增進說書技巧,所以去聽了我很喜歡的一個 Podcast 叫《下一本讀什麼》,我會聽站長瓦基是如何分享一本書的內容,在聽的過程不斷地問自己他現在是「單純在敘述作者書中的內容」還是在「分享自己的觀點」,並找出他分享一本書的結構,這樣反覆練習的方式,比起我直接看「教我如何說書」的書還要快很多。

❺ 提取記憶:用測驗來學習

書中有提到一個實驗是測試不同的學習方法對學習成效的影響(Reference),這個實驗把學生分成四組:只讀一次、一再複習、畫概念圖跟自由回想。學生透過這些方法學習,過幾天進行測試,實驗結果是自由回想內容的學生表現得比其他組都還要好,作者認為可能的原因是我們在做測驗時會得到回饋,但被動複習時候不會得到任何回饋,這個回饋可以幫助我們主動去尋找答案,加深我們的印象。

我還記得大六那年要考醫師國考,但因為有太多科要念,根本念不完,所以我是直接拿歷年的醫師國考題去做考古題,然後從我答錯的題目回去翻書,這樣我就可以知道我有哪些概念還沒有很熟,學習的效率比較快,印象也比較深刻。現在進臨床之後雖然比較少考試了,但還是有很多書要讀,所以我會用一個App叫Anki,他是一個閃卡App,可以在正面寫下問題,背面寫下答案,這樣就能利用零碎的時間來複習這些閃卡。

❻ 意見回饋

Scott Young在書中提到三個層次的回饋形式:

- 結果型回饋:最淺層的回饋,只告訴你做這件事情的結果是好還是不好。 像我做一支影片,通常只能在我po上去之後,才能得到你們的觀看次數或訂閱人數,如果這支影片的觀看次數很多的話,就代表大家喜歡這支影片,但我不會知道是影片的哪個部分讓大家喜歡,我只能知道這支影片表現得好還是不好。

- 資訊型回饋:第二層的回饋,去找是哪一個部分讓大家喜歡這支影片,像youtube的數據分析頁面有觀眾續看率曲線,點到曲線上升的時間點,發現是因為有我整理的GTD流程圖,就可以推測可能觀眾比較喜歡這種「說明搭配簡潔圖片」的呈現,這樣我下次做影片的時候就可以常用這個元素。

- 修正型回饋:第三層的回饋,不只可以讓你看見哪裡做錯,還可以告訴你要怎麼修正,但這種回饋也是最難得到的回饋。像如果我想要知道我的影片哪裡不好,要怎麼改進的話,我可能需要找一位已經經營YouTube一段時間的人,來給我的影片一些回饋。

❼ 保留記憶

“間隔重複法 Spaced Repetition :每隔一段時間複習一次”

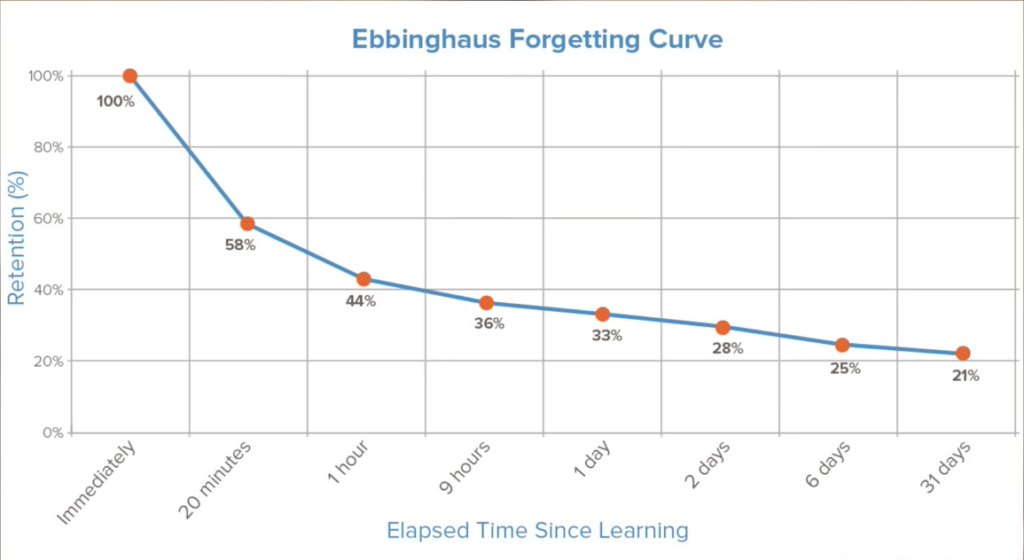

大腦有個很有名的特徵叫「遺忘曲線」,代表我們的記憶會隨著時間衰退。

假設我在今天學了一個東西,卻都沒有去複習過了一個小時之後,我的記憶就只剩大約百分之五十,過了一天之後,我的記憶就只剩百分之二十五,過了一個禮拜之後,我的記憶可能就趨近於零。

「間隔重複法」就是要打破這個遺忘曲線,只要在快忘記的時候複習一次,這個遺忘曲線就會被我拉高,然後再慢慢地忘記,然後我又在複習一次,這個曲線又被拉起來,長期下來我的記憶就會被保留住。

像我剛剛提到的Anki,他就是結合「主動提取」和「間隔重複」這兩個方法,我在回答每個問題時,如果答不出來,我就按重來,這張卡片就會在15分鐘後跳出來 ; 如果答的出來,我就按簡單,這張卡片就會在兩個月後跳出來,如果不喜歡預設的時間間隔,也可以自己進行設定。

❽ 費曼技巧:把吸收的內容用自己的話說出來

當你在腦中思考一個問題時,常常覺得已經想通或理解了,但真的要從嘴巴講出來,又很容易卡住,這是因為我們常有很多不理解的事情,沒有嘗試明確的說出來,所以會我們誤以為自己已經明白這些事情。

我在寫影片講稿時,常發現我的邏輯不通順,所以不管邏輯和用字遣詞好壞,我會先把自己的想法寫下來,這樣就能清楚檢視每個想法和它們之間的關係,如發現不順的地方,也可以嘗試把句子對調。這個技巧也可以用在很多事情上,像是讀書和學習新知。我在讀書時,會針對一個主題問自己一些問題,例如:中風的定義是什麼?有哪些類型的中風?會有什麼樣的表現?。如果我不能用自己的話清楚講出來,就代表我不夠理解,這時我就會去翻書,這才是主動的在學習知識,而非被動的按照書本給我的內容去學習。

不過這個過程其實很消耗腦力,所以很多時候我們都會選擇不問問題,只是單純的吸收資訊,讓自己感覺好像都懂了,這樣我們的大腦才不會那麼辛苦,或者是才不會讓自己看起來那麼笨,但如果要提升學習效率,我覺得費曼技巧是一個很值得練習的方法。

❾ 勇於實驗:持有成長心態

“保持成長心態,不斷從嘗試中找到改進的機會,找到新的策略之後勇於實驗”

這個概念跟《心態致勝》這本書提到的「成長心態」是一樣的。「成長心態」就是相信學習能力是可以被精進的,想反地,固定心態會覺得學習能力是天生的,就算我們再怎麼努力,學習能力也不會進步。

“If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants.” -Issac Newton. 「如果說我看得比別人遠,那是因為我站在巨人的肩膀上。」 – 牛頓

那要怎麼樣可以有效率的找到實驗方法呢?

Scott Young有提到一個方法叫做「先模仿,再創造」,就是說你先去找在這個領域中,你覺得值得學習的人或者是你會想要成為跟他一樣的人,先去模仿他們的方法,分析他們的方法是怎麼樣幫助他們達到現在的成就,然後再從中汲取適合你自己的方式。

這又讓我想到之前在看的一本書叫《Steal like an artist》,這本書是由一位叫做 Austin Kleon 的作家兼插畫家寫的,這本書很小很好閱讀,而且裡面有很多插畫,大概20分鐘就可以看完,非常推薦給所有內容創作者去閱讀。書中有提到一個概念是說:

「我們人類最大的缺點就是,我們無法百分之百複製別人的東西,但也因為這個缺點,讓我們在模仿的過程中會因為學得不像,反而會不小心創造出屬於自己風格的東西。」

在學習也是一樣,我們先模仿別人的學習方法,慢慢修改成我們自己的方法,這樣我們就不需要從0開始,因為沒有必要。如果我們懂得借助他人的力量,來加速自己學習的效率,這也是成為超速學習者很重要的一個技巧。

以上就是《Ultralearning 超速學習》這本書的心得分享! 如果你想要看更多我如何提高工作和生活效率的技巧,可以點擊畫面中的影片,那我們就下支影片見,掰掰~